NAT 作为当今现实网络中不可或缺的一部分,虽然应用广泛,但是对它的介绍却远不及其他网络协议。另一方面,IETF 也把 NAT 视为 IPv4 的权宜之计,在很长一段时间内都寄解决地址短缺问题之希望于大力推广 IPv6。从 RFC 的提出时间就可以看出,很多 NAT 穿透相关的 RFC 提出时间都晚 IPv6 不少。而现在看来,IPv6 的推广乃至 IPv4 的废弃还有相当长的路要走,所以可以预见,NAT 还将陪伴我们不少时日。

一、概念

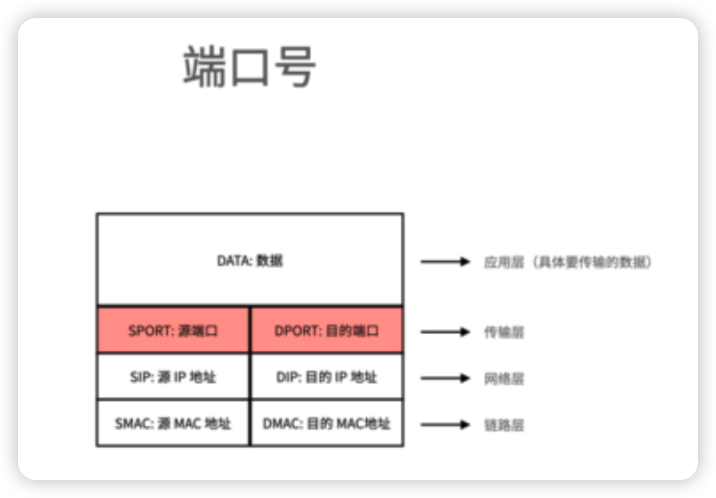

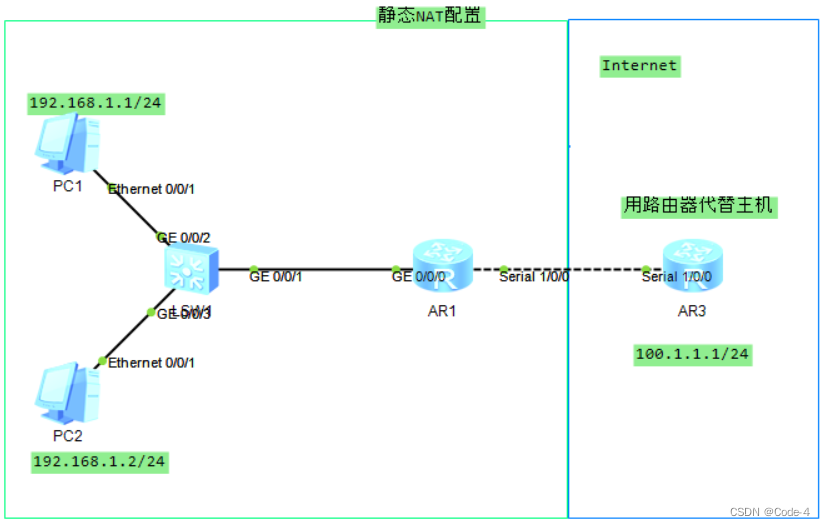

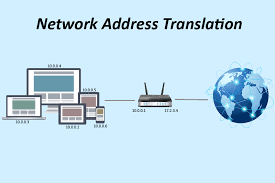

NAT(Network address translation)就是网络地址转换技术。按照 Wikipedia 的解释,它就是一个在路由设备上修改 IP 首部的地址,从而把一个地址变成另一个地址的技术,简而言之就是针对 IP 地址的重命名。比如在路由器上设定把来自 A 网络的 IP 包中的地址 10.0.0.2 重命名成 10.1.1.3,然后转发到 B 网络,反之亦然。这样对于 B 网络来说,访问 10.1.1.3 就等同于访问 A 网络中的 10.0.0.2 了。更加复杂的 NAT 技术还可能涉及对 TCP、UDP 协议中端口号的修改,不过总而言之,NAT 就是一个修改数据包头部完成 “重命名” 的技术。

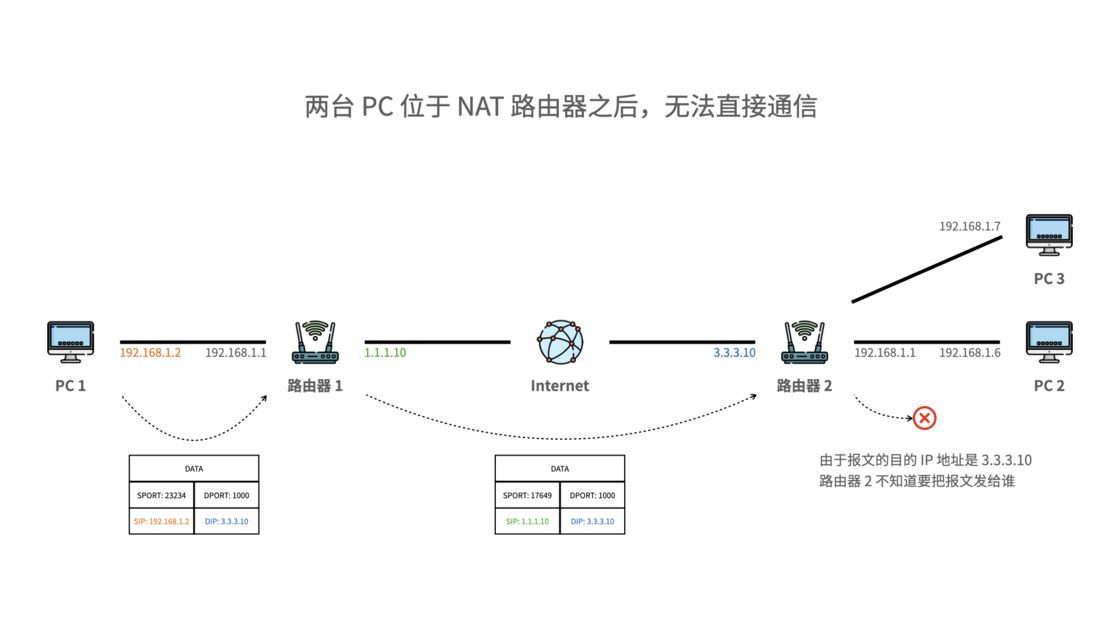

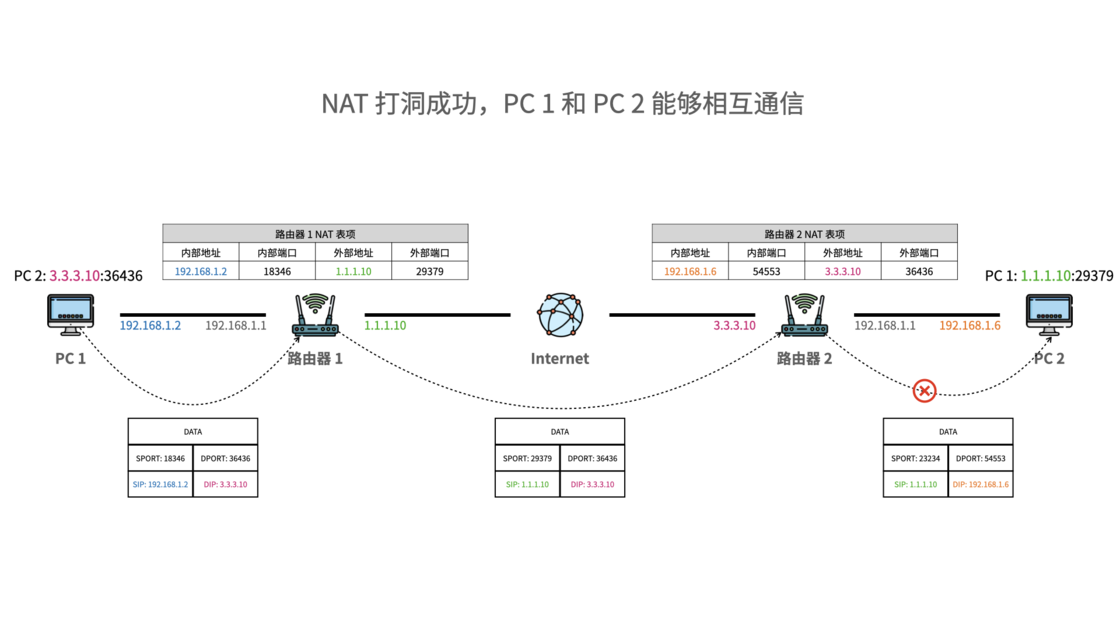

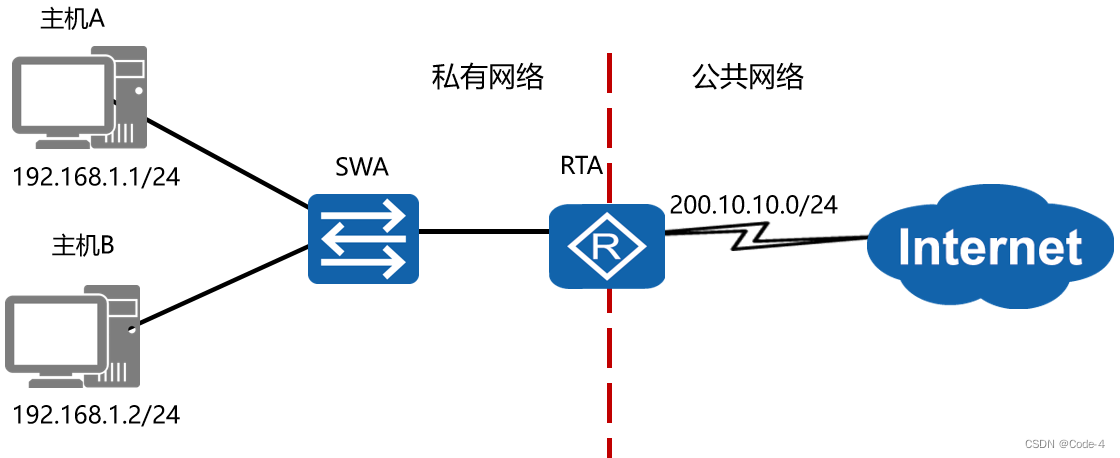

目前 NAT 技术最广泛的应用是解决 IPv4 地址短缺问题。它的思路非常简单,就是重复利用同一个 IP 地址,并在路由器转发数据包的时候进行 “重命名”。比如在常识中,无论在家、学校还是餐厅里网上冲浪,路由器管理页面的地址总是 192.168.0.1、手机的地址也总是 192.168 开头。而 IP 协议中要求每个设备都有不同的 IP 地址,否则就会混淆不同的设备。之所以我们还能继续网上冲浪,就是因为路由器上使用了 NAT 技术把这些192.168 开头的内网地址 “重命名” 成路由器自身的地址,然后转发给互联网。这样,不同的内网就可以使用同一个内网地址(比如学校和家里都有可能有 192.168.0.233 这个设备),但也不影响它们接入互联网。而如何完成 “重命名” 并避免可能发生的冲突就是 NAT 技术的关键。

二、分类(主要是传统 NAT)

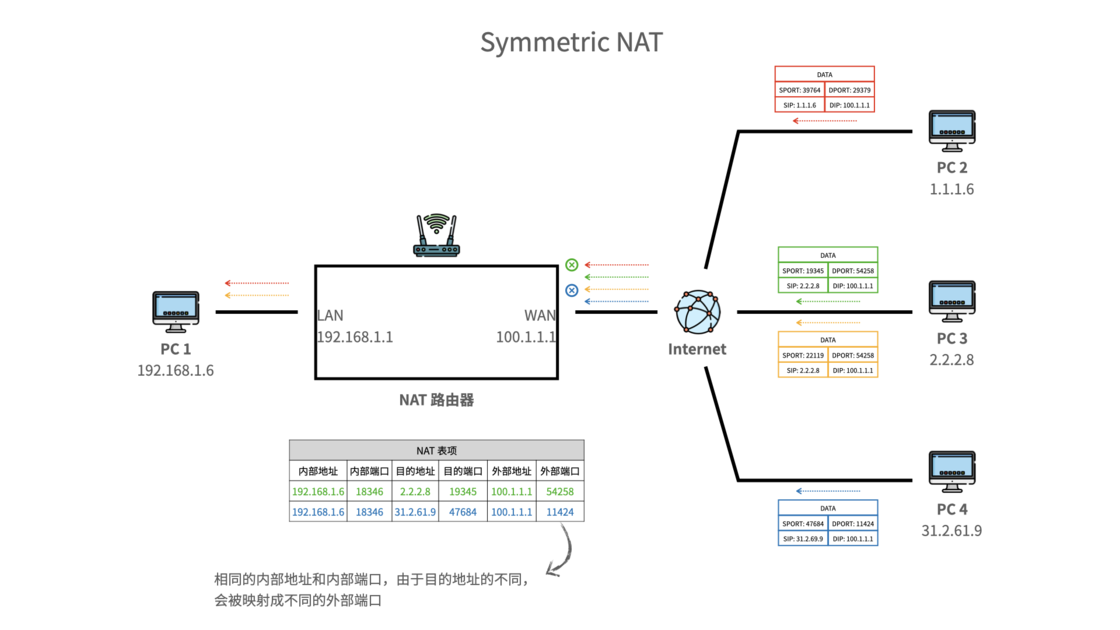

要进一步理解 NAT,首先就是了解 NAT 的分类。RFC2663 把 NAT 分成了四类:传统 NAT、双向 NAT、两次 NAT、多宿主 NAT。由于最常见的就是传统 NAT,所以我就偷个懒,只介绍传统 NAT 了。